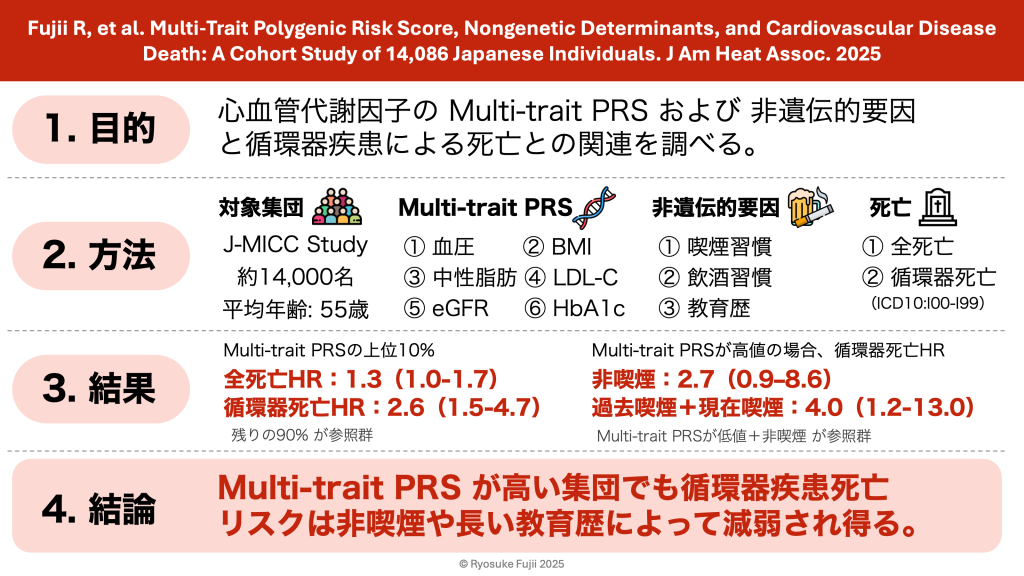

研究ファイルNo.104:複数形質の遺伝的リスクと非遺伝的要因の組み合わせた解析

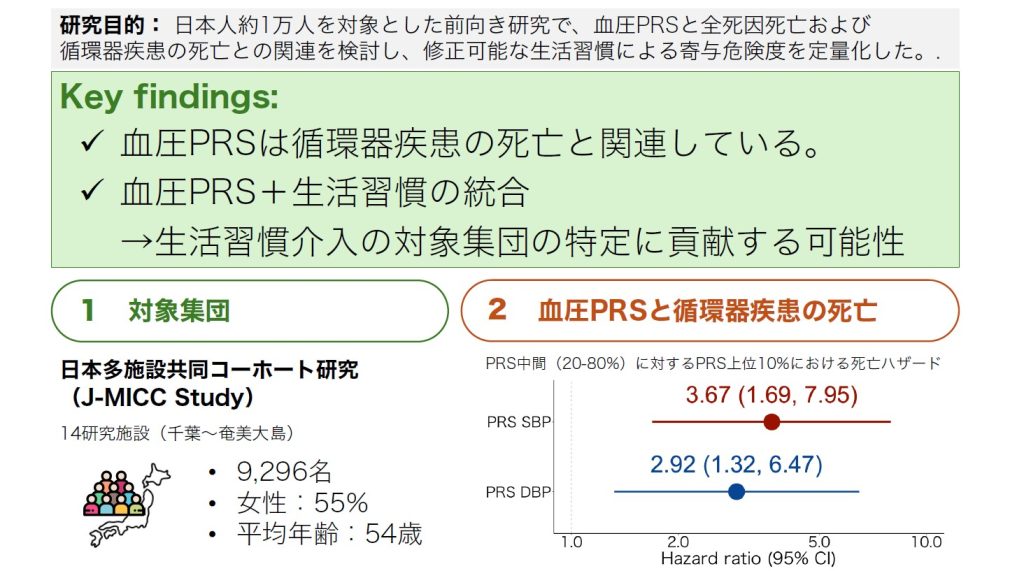

2000年代から,疾患や形質と関与する遺伝的多型を網羅的に探索するゲノムワイド関連解析研究(GWAS)が行われてきました.これらの研究成果を活用したポストGWAS研究として,それぞれの遺伝的多型の効果を足し合わすことで,特定の疾患に関する個人の遺伝的リスクを推定する「ポリジェニックリスクスコア(PRS)」が注目されています.我々はこれまでもPRSに関する研究を実施しており,J-MICC Plusにもその研究成果が掲載されています(研究ファイルNo.80 , 研究ファイルNo.99 ).

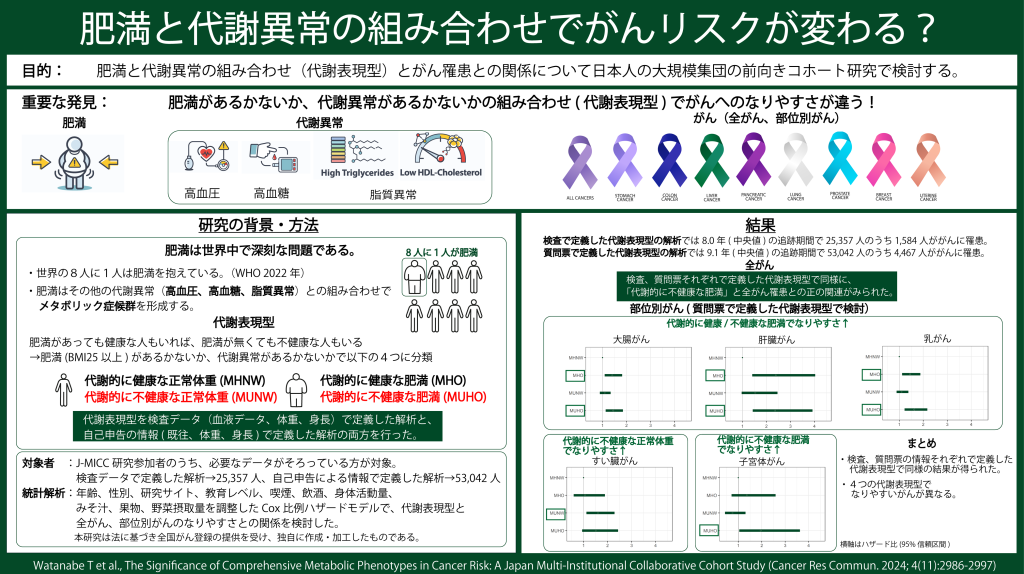

本研究では,J-MICC研究の参加者のうち遺伝子型を同定している対象者について,心血管代謝に関わる6つの形質(血圧,体格指数(BMI),中性脂肪,LDLコレステロール,腎機能,糖代謝)のPRSを組み合わせた「マルチトレイト・ポリジェニックリスクスコア(Multi-trait PRS)」を作成しました.そして,約12年間の追跡調査によりMulti-trait PRSと全死亡および循環器疾患の死亡との関連を解析しました.また,喫煙習慣や飲酒習慣のような修正可能な生活習慣,教育歴といった社会的な要因によって,Multi-trait PRSで定義される遺伝的リスクがどの程度変動し得るか合わせて調査しました. 続きを読む